ボディ外観における最大の特徴は、フロントマスク。長く続いたリトラクタブル・ヘッドライトが廃止され、小径のHIDシステムとウインカーをまとめてプレクシガラスでカバーし、全体を格段にシャープな線でまとめている。

それなりにコルベット的な雰囲気は守っているが、ライトハウスの中までボディと同色を通したあたり、なんとなく対フェラーリ・コンプレックスが滲んでいたりして…。

さらにボディが全体的にキリッと引き締まっており、見るからに軽快そうである。そのポイントは前後のオーバーハングにある。ここを大幅に削ったから、全長も4455mmとC5より10cm以上も縮まった。一方ホイールベースは3cm延びたから、いかにも四隅にタイヤを踏ん張ったプロポーションに見える。

これは主に運動性能を高めることを目的としたもので、オーバーハングを切りつめたのは、クルマのセンターから遠い部分の重さを減らし、ヨーイング(慣性モーメントのひとつ)を低くするためである。

サイズ的には、C6がデビューした当時の2005年時のライバル(ポルシェ911、ホンダNSX)に大きさ的に近づいたが(C6が小さいという意味)、これは単にサイズダウンしたというよりも、あくまでも「走る」ための釣り合いとして、より正論に近づいた処置と解釈すべきだろう。

ちなみに全長のうちホイールベースが占める比率をみると(これまた2005年当時)、C6の0.603に対してC5は0.582、バイパーは0.563、NSXは0.571、なんと911に至っては0.531しかなく、圧倒的にC6の安定感が勝る(数値が小さくなればなるほど曲がりの反応がよくなるが直進性が劣る。C6は曲がりと直進性の両立を考えた最適ポイントを生み出した)。

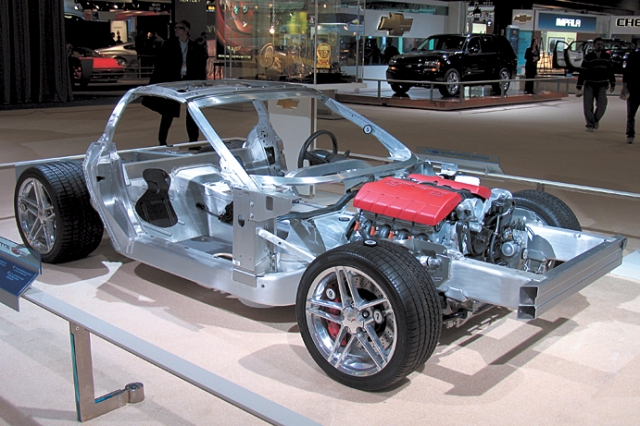

そんな観察を終えて乗ってみると、まず全体を貫く快いソリッド感が印象に刺さる。特許ハイドロフォーム製法による骨格と樹脂製ボディパネル、フロントミッドシップ配置のプッシュロッドV8ユニットにトランスアクスル、たっぷりサイズのダブルウイッシュボーンと横置き樹脂製リーフスプリングのサスペンションなど、諸元表の文字だけ見ればC5とほとんど変わらないのに結果は段違い。

すべてがピシッと一本の線に集約されていて、どんな動きにも無駄と矛盾がない。だからコーナーワークが楽しい。やや重めのステアリングを切り込むと同時に前輪が確実にコーナリングパワーを生み出すのが体感でき、確実に狙ったラインまでノーズを入れられる。それもC5まで(特にC4はそうだった)のようなカキッと過敏気味の反応ではなく、ジワッと路面を掴む実感が濃い。

400psを越える出力を発生させるLS2エンジンは、C5時よりも断然パワフルだが、C5の時点でも圧倒的に速かっただけに、それほどの感慨はない。だが、踏めば地の果てまで飛んでいきそうな加速感は乗っていて楽しい。このエンジンは2008年から6.2リッターへと進化している。

センターコンソールの色使いなどは、もはやアメ車とは言い難い趣。質素で、まるでドイツ車のような質実剛健さ。最新のカマロのような高級感がないのが残念だが。

マグネティックライドのコントロールスイッチ。乗りながら、コイツを右に左に動かし実験を重ねました。で結果は、効果てき面。違いが明らかに分かるので、使い分ける価値は十分ありますよ。

前後、側面から見たシルエット、それに加え全幅の広さが生む圧倒的なボリューム感は、他車にはない特徴。またC5と比較して圧倒的に小さくなったことも見逃せない。ホイールベースを若干延ばし前後オーバーハングを切り詰めるなどして、スポーツカーとしての定石をきちんと守っている。

で、もっとも驚くのが「リア」の落ち着きだ。これまでなら、立ち上がりに向けて深く踏むと、強大なトルクに負けてズズッと行きそうになるのを、かろうじて電子制御が食い止める感じだった。

ところがC6はダンパーの効きが違う。絶妙かつ超微妙にコントロールできているので、最も大切なストローク初期の小さい動きの範囲を最適化できたのが効いている。だから大きな横Gを受けても、リアタイヤはじりじりとしか崩れない。

その結果みごとなオンザレール走法でコーナリングしながら、あたかも自分の腕前で乗り切ったような実感さえ抱ける。これまでのアメ車の走りから想像するとその旋回能力は異様に高いのだ。その陰の主役がGM自慢のマグネティックライド・システムである(キャデラックにも採用されている)。

このマグネライドを生かせるのも、基本となるシャシー/ボディがしっかりしているからにほかならない。特に今回はコンバーチブルだったので、さらに剛性アップを実感できた。クーペ(例によってディタッチャブルトップ)ならなおさらだが、こうして見るとC4、C5そしてC6へと、確実に進歩しているのがよくわかる。

コンバーチブルといえば、ようやく幌の開閉が電動になったのも嬉しい。クローズド状態での高速巡航中も不快な風切り音は最小限だし、オープン(不恰好な巻き込み防止スクリーンなし)で高速域まで引っ張っても、髪がぐしゃぐしゃになることはない。さらに特筆すべきは、ウインドスクリーンがかなり寝ているように見えながら、それほど頭上にかぶっていないので、開ければ開けたなりにオープンの実感が得られることだ。

写真はコルベットのベアシャシー。エンジン搭載位置やハイドロフォーム成形のフレームなど参考になるものが多々ある。

広報車から取材先のクルマも含めれば、いままで何台のC5に乗っただろうか? その都度感動し、いずれはC5を買いたいと思ったものだが、このC6に乗るとC5への思いはすべて消えてしまう。まあ100%の好みではないが(特に顔が…)、「走り」に対するアプローチはお見事。これを毎日の足にしたら、どんなに楽しいことか…。

最新のカマロZL1などは走りもパワーも凄まじく、それでいてクオリティも抜群に高い。そんなクルマが存在するわけだから、アメリカンスポーツの雄がいまのままでいいわけがない。だが…。「V8OHV+FR」というある種の伝統だけは守り抜いてもらいたいと思うが。

搭載されるエンジンは、C5の355psから一気に404psとスープアップしている。OHVレイアウトのLS1をベースに改良したこのユニットはLS2と呼ばれ、排気量は5.7リッターから6リッターへと進化している。そして2008年には排気量が6.2リッターへと拡大され、最高出力も436psへと進化している。このエンジンに組み合わされるミッションは初期の2005年型が4ATと6MT。2006年から6ATと6MTとなり、言わずもがなだが中古車購入時は2005年初期型の4ATはNGである(避けるべき)。

C6コルベットの登場は2005年である。今から7年前の話である。だからこそ、最新のカマロに感じる良く出来た高級感(ボディやインテリアの仕立ては明らかにカマロが上)みたいなものはあまり感じないのだが、それでも地面に座るかのごとく低い位置にあるシートに腰かけて、ドライバーのアイポイントから見える左右フェンダーの盛り上がりを見ながらの、コルベットオーナー特有ドライブは何物にも代え難い。

しかも走らせれば世界のスポーツカーを追い回すだけの実力を今も持っている(特有の旋回能力によってワインディングでも楽しめる)。

これ以上の走りを望むなら、ひとつの方法としてボディをもっと小型化するのが手っ取り早いのかも? となるとエンジンも小型化して(直4?)とはいえパワーは欲しいからターボ化か?

すでにそんなC7情報もチラホラ出ていると言われているが、決まりきった言い草だが、やっぱりコルベットには「V8OHV+FR」で究極を目指してもらいたいと思う。

後日クーペにも乗ったが、まだまだ一線級のスポーツカーたちと張り合うだけの実力が体感できた。というのも開発コンセプトのキーワードは「パワー」と「パッション」、それと「プレシジョン(精緻)」。つまり、設計段階から仕上げにいたるまで、より精緻につくり込まれていたのである。もはやそこには大味なアメ車のイメージは存在しないのだ。

C4から続く、地面に座るかのごとく低い位置にあるシートに腰かけ、ドライバーのアイポイントから見える左右フェンダーの盛り上がりを見ながらのドライブは何物にも代え難い!これぞコルベット。

<関連記事>

>> 次期C7コルベットは2013年に登場? を見る

>> シボレー コルベット ZR1試乗 を見る

>> コルベットC6 Z06試乗 を見る

>> シボレー コルベットC4 ZR1 を見る

>> シボレー コルベット C5試乗 を見る

>> コルベット C5 Z51 を見る

138,000円

PERFORMANCE

GDファクトリー千葉店

18,900円

EXTERIOR

ウエストクラブインターナショナル

132,000円

PERFORMANCE

ウエストクラブインターナショナル

3,300円

OTHERS

ウエストクラブインターナショナル